about MOTIF_牡丹

2000年1月1日

牡丹の花は中国においては百花の王として好まれ、官位の最高位をあらわし、その容姿の豊さ絢爛さから「富貴花」と言われています。

また美人の喩えに用いられ、李白が玄宗の命により楊貴妃の美しさを牡丹に喩えたといわれています。

その美しさとともに仲睦まじさなどの意味も含まれ、さらには牡丹の異称である「国色天香」は天の香りをもつ一番美しい花、それは絶世の美人をも意味する言葉です。

牡丹は、宋の時代から盛んに美術工芸品の文様として用いられてきました。

*牡丹のあれこれ*

■ 中国北西部が原産の牡丹。

薬木として日本に入ってきましたが、その時期は、奈良時代とも平安時代とも言われ、はっきりしていないようです。

平安初期に空海が、唐の都・長安より薬として持ち帰ったのが最初ともいわれています。

平安時代、牡丹は薬の他に寺院や宮廷で観賞用としても栽培され、江戸時代に入ると牡丹鑑賞の熱は高まり牡丹の専門書まで出版されました。

この時代の園芸書「花壇地錦抄」には300種類もの牡丹が紹介されているそうです。

■ 日本では様々な美術工芸品や文学の中に牡丹は現れてきます。

円山応挙の「牡丹孔雀図」、野々村仁清の「色絵牡丹図水指」、伊藤若冲の水墨画「瓢箪牡丹図」。

名作に限りがございません。

清少納言の枕草子の中には、関白崩御の後に小二条殿に住まいを移した中宮・定子の所へ右中将・源経房が参上した下りがありますが、その最後に「対の前に植えられたりける牡丹などの、をかしきこと」と記されています。

■ 仏教では、百獣の王に君臨する獅子が唯一恐れるものが、毛の中に巣くいその身を食らう虫です。

それを退治できるのは牡丹から落ちる夜露だけ。

獅子は牡丹の下でこそ安心して休むことが出来るのです。

(獅子=人、虫=煩悩、牡丹=仏、とされています。)

■ 中国最古の薬物学書「神農本草経」には、牡丹の根皮には、解熱・沈痛・消炎などの効能がある、とその薬効が記されています。

薬学の始祖「神農」は、医療と農耕の術を人々に広めたとされました。

「神農」とは古代中国の神話に登場する理想的な帝王を表す三皇(伏羲=狩猟、神農=農耕、燧人=火食)の中の一人です。

■ 中国の最初で最後の女性皇帝、武則天の伝説に、牡丹にまつわる物語があります。

唐の時代、武則天が皇帝へと即位した年の冬。

雪見の宴の席にて武則天は全ての花に「咲きなさい!」と命じたところ、花たちはその命に逆らえず皆花を開きだしました。

ところが牡丹だけは決して花を咲かせることはなく、傍若無人な命令に従うことをよしとしませんでした。

その姿に激高した武則天は牡丹を都から追い出しましたが、春になると牡丹は美しく花を咲かせ、その姿にさらに怒った武則天は牡丹を焼き払います。

それでも毎年春になる度に一層美しく花を咲かせる姿に人々は、猛威にも屈しない気高さを重ねて讃えました。

その高貴な香りは春風に乗って都中に漂いました。

■ 富貴の花・牡丹は、今や世界中に広がり、そのあでやかで繊細な姿と香りは人々に喜びを届けています。

———-

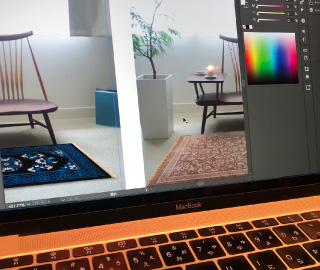

MUNI CARPETS は、世界の宝でもある明代の宮廷絨毯・Classical Chinese Rugを蒐集・研究し、文様が持つ美しさやその意味までも後世へと伝える為、文様の1つ1つに幸せへの願いを込めてカーペットを制作し、皆さまの元へとお届けいたします。